|

1 Généralités

| |

retour |

|

|

1.1 Sources de lumière

| |

retour |

Remarque préalable : pour qu'il nous soit possible de voir des objets,

il faut que ceux-ci nous envoient de la lumière.

- Les sources primaires de lumières sont les sources qui produisent

elle-même leur lumière (le soleil, le feu, le laser…).

- Les sources secondaires sont des objets qui diffusent la lumière

qu'ils reçoivent d'une source primaire (une page de journal, une plante

en sont des exemples).

|

|

1.2 Récepteurs de lumière

| |

retour |

Tout élément ou objet sensible à la lumière est un récepteur de lumière. On

les sépare en 3 catégories : les récepteurs électroniques, photochimiques

et physiologiques.

- Un corps transparent laisse passer la lumière qu'il reçoit.

- Un corps opaque ne laisse pas passer la lumière qu'il reçoit, mais tous

les corps opaques diffusent une partie de la lumière qu'ils reçoivent

(sauf les corps noirs).

|

|

2 La propagation de la lumière

| |

retour |

La lumière est une onde dont l'une des particularités est de se propager

dans le vide (notamment le vide de l'espace sans quoi le soleil ne pourrait

pas nous éclairer) et dans les milieux transparents.

Règle essentielle : le principe de propagation rectiligne

- Dans tout milieu homogène et transparent, la lumière se propage en ligne

droite.

- Dans les exercices on représente le sens de propagation par une flèche.

- La vitesse de propagation de la lumière

- Dans le vide : elle est toujours égale à 299 792 458 m.s-1,

on l'appelle la célérité et on la note c. Retenez l'ordre de grandeur

c = 300 000km.s-1 (c = 3 x 10E8m.s-1)

- Dans les milieux transparents : la lumière se propage à une vitesse

inférieure à la célérité. La vitesse de propagation v de la lumière

dans un milieu transparent homogène est directement liée à l'indice

de réfraction n de ce milieu par la formule :

n = c / v

- Attention

: vérifiez à bien prendre les mêmes unités pour v et c !

En règle générale n est compris entre 1 et 3.

|

|

3 Diffusion, réflexion et réfraction de la lumière

| |

retour |

|

|

3.1 Définitions

| |

retour |

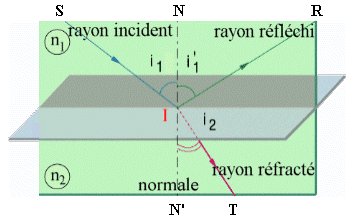

La diffusion

Diffuser de la lumière consiste à renvoyer dans toutes les directions

la lumière reçue.

La réflexion

Une surface réfléchit la lumière lorsqu'elle renvoie la lumière qu'elle

reçoit dans une direction précise.

Vocabulaire essentiel

Milieu 1

Milieu 2

- [IS) est le rayon incident

- I est le point d'incidence

- [IR) est le rayon réfléchi

- [IN) est appelée la normale à la surface réfléchissante en I

- i1 est l'angle d'incidence

- i1' est l'angle de réflexion

- [IT) est le rayon réfracté

- [IN') est la normale à la surface de séparation en I

- i2 est l'angle de réfraction

|

|

3.2 Les lois de Descartes

| |

retour |

- Lois sur la réflexion :

- Le rayon réfléchi est toujours dans le plan d'incidence (le plan vert).

- L'angle

de réflexion est le même que l'angle d'incidence i1=i1'.

- Lois sur la réfraction :

- Le rayon réfracté est toujours dans le plan d'incidence (le plan vert).

- Les

angles d'incidence et de réfraction sont liés par la relation.

(n1 et n2 étant les

indices de réfraction des milieux 1 et 2)

La réflexion totale :

Pour certaines valeurs de i1 et de n1

et n2 on trouverait par le calcul que sin i2

> 1, or cela est mathématiquement impossible (car la valeur d'un sinus

est toujours inférieure ou égale à 1), cela signifie que le rayon réfracté

n'existe pas dans ces cas, le rayon est seulement réfléchi. C'est ce phénomène

que l'on qualifie de réflexion totale.

Conditions d'existence :

On considère un faisceau lumineux allant d'un milieu d'indice de réfraction

n1 à un milieu d'indice n2.

Il peut y avoir réfraction totale lorsque n1

> n2 et lorsque l'angle d'incidence i1

est plus grande que l'angle de réfraction limite il (pour lequel

on sait que sin il = n2 / n1).

|

| |